Идут на Север срока огромные

Кого ни спросишь — у всех указ,

Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

Взгляни, быть может, в последний раз...

Эту знаменитую лагерную песню пели многие — и профессионалы, и любители. Это по-настоящему народная песня. Она про то, что такое север России, что такое Арктика.

Ой, извините, о чём это я?

Арктика, как узнают российские школьники в понедельник, — это "территория развития". А Путин на совещании по вопросам развития Арктики (его речь, естественно, цитируется в сценарии "Разговоров о важном") сказал, что "Арктика — это территория громадных экономических возможностей".

Безусловно, это так. Арктика, с её невероятными богатствами, с огромными залежами нефти, — какие огромные возможности, какой лакомый кусочек, или, вернее, кусище.

Вот об этом и пойдёт речь во время "Разговора о важном". О том, как богата и прекрасна Арктика и как замечательно её осваивает Россия. С учётом того, что создание сценария этого "Разговора" происходило при поддержке "Росатома", создаётся впечатление, будто самое главное в освоении Арктики — это использование атомных ледоколов.

Поэтому детям предстоит увидеть, как мощно атомный ледокол разрезает льды, и услышать рассказ капитана одного из ледоколов (конечно же, выбрали тот, что называется "50 лет Победы"). И даже викторина, посвящённая Арктике, в основном содержит вопросы типа "Сколько в России атомных ледоколов" (спойлер: восемь). Кстати, сообщается, что история атомных ледоколов началась 3 декабря 1959 года, когда на первом из них был поднят советский флаг. Тут же картинка — атомный ледокол "Ленин" — и красный флаг с серпом и молотом. Пусть детки лишний раз вспомнят, как он выглядит, и порадуются.

Атомные ледоколы — это, конечно, мощь, ничего не скажешь.

Экологам, правда, есть что сказать по этому поводу. Вот, Алексей Яблоков в своей книге "За и против атомной энергетики (спор с атомщиками)" пишет следующее:

"Представление о том, что атомные ледоколы экономически эффективны — из области фантазий. Эксплуатация атомных ледоколов в СССР/России всегда была убыточной. Неверно и то, что судовые атомные реакторы работают „безопасно и безупречно с точки зрения экологии“. На самом деле за это время произошли две аварии реакторов и не менее трёх радиационных инцидентов с выбросом радиоактивных продуктов и переобучением персонала. Реакторная установка атомного ледокола „Ленин“ до сих пор лежит на небольшой глубине у Новой Земли в зал. Цивольки Карского моря. Напомню и о 35 крупных авариях на атомных подводных лодках со сходными по конструкции реакторами".

Я знаю, что об атомной энергетике существуют прямо противоположные мнения. И то, что за ней как раз будущее, и то, что это крайне опасный путь, чреватый страшным заражением земли и воды. Я, вообще-то, противник развития атомной энергетики, и недавно, записывая лекцию о Чернобыле, лишний раз утвердилась в том, насколько она опасна. Не буду утверждать, что это единственно верная точка зрения, но, вообще-то, раз уж речь идёт об атомных ледоколах, то, может быть, стоило хотя бы упомянуть, что не все в мире в таком же восторге от их применения, как менеджеры "Росатома"?

А как насчёт людей?

Но ладно, ледоколы в сценарии "Разговоров" даны, в общем-то, для затравки и для того, чтобы ублажить "Росатом". В целом же в сценарии содержится несколько действительно важных мыслей.

"Арктика — это не только Северный Ледовитый океан. В континентальной части Арктики и на островах проживают около 2,5 млн человек, представители 127 национальностей".

Надо сказать, это действительно поразительный факт. Два с половиной миллиона людей, живущих на Крайнем Севере в невероятно тяжёлых условиях. Слушайте, а как они там оказались?

С одной стороны, ясно, что это коренные жители, потомки тех, кто веками жил на здешних суровых землях — ненцы, чукчи, эвенки и многие другие. О них в сценарии тоже идёт речь — хотя очень характерно, что внимания этим людям уделяется куда меньше, чем атомным ледоколам. Но при этом учитель должен спросить школьников: "Почему необходимо сохранять культурное наследие малых народов? Что в него включается? Каким образом можно его сохранять?"

Хорошие, правильные слова. Только почему-то сценарий не предлагает рассказать ученикам о том, как с этими народами обращались в течение многих веков. В одном из роликов, конечно, появляются "первопроходцы" — Семён Дежнев и другие. Сразу скажу, что это люди, вызывающие у меня огромное уважение из-за своей энергии, храбрости, выносливости, из-за тех невероятных путешествий, которые они совершали. Но при этом стоит вспомнить, как они обращались с местным населением, как заставляли очередной "малый", а иногда не такой уж и малый народ платить ясак, как спаивали северных жителей, как презирали их.

Можно вспомнить о сопротивлении коренных народов — например, о совершенно забытой и уж точно не упоминающийся в школьном курсе русско-чукотской войне. А то ведь чукчи у нас — это только герои анекдотов.

Нет речи и о том, как в советское время — пусть даже из благих соображений — корёжилась культура и жизнь народов Севера. Как детей забирали в интернаты, отрывали от родителей, запрещали им говорить на родных языках. Да и о том, в каких условиях они живут сегодня на севере. В сценарии предлагают детям угадать, что за профессия — "чумработница". Ну вот, пожалуйста, посмотрите замечательный очерк Евгении Волунковой.

А ещё, вообще-то, в огромном арктическом регионе, кроме тех, кто здесь веками кочевал и ловил рыбу, живут ещё тысячи потомков тех, кто пришёл сюда не по своей воле.

Заложники Севера

Открываю список сухопутных территорий Арктической зоны:

городской округ Воркута, Беломорский район, Нижнеколымский район, городской округ Норильск, Туруханский район.

Лагеря, лагеря, лагеря.

Арктика — это страна лагерей, и в ХХ веке её осваивали вовсе не лихие казаки вроде Семена Дежнева, а миллионы зэков, и их косточками усыпаны здешние места. Это они возводили те города, которые должны добывать стране (армии?) уголь, нефть, золото, они строили бессмысленную железную дорогу Салехард — Игарка в тех местах, где рельсы в принципе лежать не могут.

А как строили — почитайте так сильно нашумевший несколько лет назад роман Виктора Ремизова.

И теперь потомки тех, кому некуда было возвращаться, живут за Полярным кругом рядом с потомками охранников и вместе с теми, кто когда-то поехал сюда в надежде на "северные деньги": заработать на машину, квартиру или просто нормальную жизнь в средней полосе или "на югах". А потом оказалось, что им всем некуда возвращаться.

Помните потрясающий фильм Юрия Дудя "Колыма — родина нашего страха?" Это ведь тоже об Арктике.

Но в "Разговорах о важном" основной упор учитель должен сделать на то, что

"Проекты развития северных регионов направлены на улучшение качества жизни населения, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры".

Вот, например: "В декабре 2024 года был принят стратегический план развития одной из важнейших территорий Российской Арктической зоны — Мурманской области. Кстати, Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. Проект называется „На Севере — жить”".

А я недавно посмотрела другой фильм, проще и короче, чем "Колыма" Дудя, но тоже заслуживающий большого внимания. Я узнала о нём от замечательного человека, молодого учителя истории из города Микунь в республике Коми, Никиты Тушканова. Никита осознанно поехал преподавать из Сыктывкара в Микунь, потому что хотел работать в маленьком городке. Это человек, полный невероятного оптимизма, энергии и веры в людей. Его очень любили его ученики.

Почему в прошедшем времени? Потому что сейчас Никита сидит в колонии. Сначала из-за одиночного пикета его уволили из школы, а потом за два поста в соцсетях дали пять лет по статье об оправдании терроризма. Что интересно — за Никиту заступились ученики, объявившие бойкот доносчику, а несколько коллег уволились.

Переписка с Никитой — удивительное дело, потому что теоретически, наверное, это я должна поддерживать его, а всё время получается, что его светлые письма поддерживают меня.

Фильм, снятый каналом "Настоящее время", называется "Воркута. Заложники Севера", и Никита там с одной стороны ведущий, который интервьюирует других людей, а с другой — сам один из героев, рассказывающий о судьбах своих репрессированных предков.

И этот фильм показывает такой беспросветный ужас, такое отчаяние, такую безысходную жизнь людей, которые хотели бы уехать из занесённого снегом города с пустыми домами и тёмными окнами, где нечего делать, некуда пойти, где нет никаких перспектив. Вот только куда им ехать? Государство ими не занимается, их сбережения давно сгорели, и они вынуждены оставаться в городе, построенном на костях ради того, чтобы страна получала все новые тонны угля.

И если, например, в Архангельске (где жизнь, конечно, тоже нелёгкая) есть традиции, история и культура, то все эти города, выстроенные где-нибудь за Полярным кругом в таких местах, где человек постоянно жить не может, почему-то существуют в России так, как будто бы все нормально. Как будто так и нужно там жить, а вовсе не забрасывать туда людей вахтовым методом, как поступают в других странах. Потому что, ясное дело, советский/российский человек и не такое может вынести. Ну да, наверное, действительно может, вопрос только — зачем.

А освоение Арктики, приглаженное, освобождённое от историй о лагерях, ещё с 30-х годов используется для демонстрации героизма советских людей, той всегдашней ситуации, когда ради высоких государственных достижений можно гробить свою и чужие жизни. И конечно, в сценарии "Разговора о важном" мелькают и папанинцы, дрейфовавшие в 1937 году на льдине (наверное, самом безопасном месте в тогдашнем СССР), и история Северного Морского пути. Сколько же народу из тех, кто надрывался, осваивая Севморпуть — ради страны, ради интересов государства, — потом вдруг оказывались в тех же местах, но уже в качестве заключённых...

А вот про историю челюскинцев, которая тоже в советское время была культовой, речи нет. А ведь углубившись в неё, многое понимаешь в истории освоения Арктики.

Когда страна быть прикажет героем

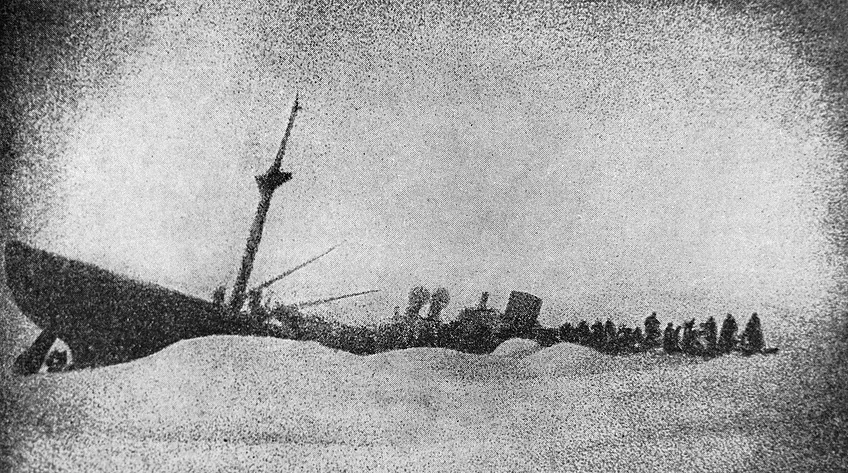

2 августа 1934 года пароход "Челюскин" вышел из Мурманска и отправился на восток. Предполагалось, что он должен был провести эксперимент и изучить возможность доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию. Конечно, хочется спросить, почему летнюю навигацию надо было начинать в августе. Но это далеко не единственный вопрос.

23 сентября в Чукотском море "Челюскин" оказался заблокирован во льдах и начал дрейфовать. 13 февраля 1934 году "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул. За судьбой 108 человек, оказавшихся на льдине, затаив дыхание, следила не только вся страна, но, пожалуй, и весь мир. И сами челюскинцы, и Отто Юльевич Шмидт, руководивший научной экспедицией, и лётчики, вывозившие людей, — все стали героями. Не знаю, анекдот это или правда, что были девочки, которым давали имя Оюшминальда — Отто Юльевич Шмидт на льдине.

Только вот теперь с довольно большой долей вероятности можно говорить о том, что "Челюскин" шёл не один, и, хотя Шмидт проводил научные исследования, за этим пароходом шёл другой — "Пижма", который вёз в лагеря около двух тысяч зэков. Есть предположение, что поэтому-то "Челюскин" и задержался с выходом из Мурманска — ждал, пока "Пижму" укомплектуют живым грузом. И про судьбу тех, кто шёл на "Пижме", мы ничего не знаем. Их не спасали и не вывозили со льдины. А значит, они так и ушли на дно. Под лед.

И даже если когда-то эта страшная история будет опровергнута (сомневаюсь), то всё равно она очень характерна. В путь среди льдов отправляется корабль, который не является ледоколом. По дороге происходит авария, но, естественно, повернуть назад нельзя — возвращение означало бы волну арестов, ни капитан, ни Отто Юльевич Шмидт решиться на такое не могли. 1 сентября жена геодезиста Васильева, отправлявшаяся с мужем на зимовку на остров Врангеля, на борту корабля родила дочь. Кто в здравом уме и твёрдой памяти отправил на зимовку в Арктику женщину на позднем сроке беременности?

В общем, всё как всегда — сплошной героизм в тех ситуациях, когда он на самом-то деле совершенно не нужен. Просто "Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой". А жизнь людей — это такая мелочь по сравнению с природными богатствами Арктики.

Измученная природа

Кстати, о природных богатствах. Вот ещё одна тема, которую, как предполагается, должен затронуть учитель:

"Сохранение биоразнообразия, традиционных укладов жизни коренных народов и экологическая устойчивость должны стать приоритетами при любом виде хозяйственной деятельности. Только таким образом мы сможем обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы в этом уникальном, суровом, но хрупком регионе, сохранив его для будущих поколений".

Золотые слова, хочется аплодировать стоя. А потом вспоминаешь, что происходит с экологией Арктики, измученной добычей нефти и газа, отравленной испытаниями ядерного оружия.

Думаешь о разливе дизельного топлива в Норильске 29 мая 2020 года, когда из-за преступной халатности руководства "Норникеля" под угрозой оказалась не только местная природа, но и практически вся экосистема Северного Ледовитого океана. О том, какой ужас творился в результате этого разлива, написано уже очень много.

Но если вы читали поразительную книгу Елены Костюченко "Моя любимая страна", то вряд ли сможете забыть главу про эту катастрофу. И — увы — катастрофа не только природная. Жутко становится, когда читаешь, как журналистка пыталась собрать информацию о происходящем в атмосфере всеобщего страха и подозрительности. Люди боялись давать интервью — им же здесь жить и работать! А те, кто давали, помирали от ужаса. Какие-то непонятные люди не позволяли выяснить, что случилось, не разрешали вывозить уже собранные анализы. На глазах у тысяч людей погибала природа Арктики, и почти никто не решился открыть рот.

Предполагается ли обсуждение той аварии во время "Разговора"? Боюсь, что знаю ответ. А если о ней и пойдёт речь, так ведь уже объявили, что все последствия ликвидированы. Вот прекрасный пример заботы о "сохранении биоразнообразия".

Грустно, как же все это грустно. Прекрасный российский Север превращён в страну лагерей, в место, где коренные жители все больше теряют свою привычную среду обитания, где кто-то делает миллионы, а люди живут в нищете.

Но, как пишет мне прекрасный Никита Тушканов из своего заточения:

"Не скажу за всю России, но Коми Республика далеко не Мордор, я в этом уверен на 10 тысяч процентов. И хорошего всё-таки больше, чем плохого".

Как провести урок?

Что ж, будем искать хорошее. Будем говорить с учениками о красоте северной природы, о биоразнообразии, о культуре коренных народов.

Это всё очень важные темы. А стоит чуть-чуть погуглить, и сразу найдутся нормальные материалы об Арктике — не слащавые картинки, изображающие атомные ледоколы, а реальные истории реальных людей, разговор о настоящих проблемах.

Есть совершенно замечательный курс на "Арзамасе" — "Антропология русского Севера". Очень много можно взять оттуда.

Можно распечатать небольшие отрывки текстов — например, из "Таких дел", где очень много публикаций об Арктике, — и попросить ребят в группах сформулировать главные проблемы, связанные с Арктикой, главные достижения, предложить пути решения проблем. Уже лучше будет.

Но всё-таки без лагерей никак нельзя — ну хотя бы упомяните...

Видео-архив "Разговоров о важном" можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.

! Орфография и стилистика автора сохранены